站在讲台十五年,我逐渐认识到:教育不是雕刻,而是点燃。那些深夜的实训室、轰鸣的车间、紧张的赛场,都是我与学生共同的淬炼。我愿做那个擦亮星星的人——不必苛求每颗星同样璀璨,只要守护他们找到自己的轨道,这片职教星空终将星河长明。

——蒋玲

车间里的星光播种者

在重庆能源职业学院电梯实训馆里,机油味与键盘声交织。蒋玲俯身于一台故障设备前,指尖在电路图上精准游走,身旁两名学生紧锁的眉头随着她的讲解渐渐舒展。这是她扎根职教一线的第十五个年头,两千余名学生从她的课堂走向产业前沿。而她的育人故事,始终浸润着教育教学的温度与光芒。

2019年全国职业院校技能大赛备赛期间,深夜的实训室里,学生杨影和刘蓁正为一段“卡壳”的程序焦灼不已。“梯形图逻辑就像车间流水线,咱们分段排查。”蒋玲拉过椅子坐在学生中间,将晦涩的PLC编程转化为生动的产线比喻。三个月后,当国赛二等奖的奖杯与免试升入本科的通知书交相辉映时,那些与油污相伴、与代码鏖战的日日夜夜,终于淬炼成开启命运之门的钥匙。

破壁者的教育哲学

“没有条件就创造条件”——这是蒋玲常挂在嘴边的话。2022年备战无人机赛项时,首飞试验那天,失控的无人机从空中轰然坠地,碎片四溅。在学生们惨白的脸色中,她弯腰捡起残骸:“修好它,就是我们的第一课!”这支用配件拼凑、靠韧劲支撑的战队,在次年市级赛事中竟一路过关斩将,包揽多项大奖。

这种“破壁”精神在蒋玲的教育教学路上持续绽放。面对全新的“数字化设计与制造”技能竞赛赛道,她带着学生辗转十余家工厂“借”设备。被婉拒时,她总会利落背起工具包,拍拍学生肩膀:“走,下一站!”学生胡涛回忆:“蒋老师教会我们,在全新的赛道上,开拓者的勇气比奖牌更闪耀。”最终,在同学们眼中的两支“陪跑队”双双斩获市级奖项,用行动诠释了职教人的硬核浪漫。

产教融合的摆渡人

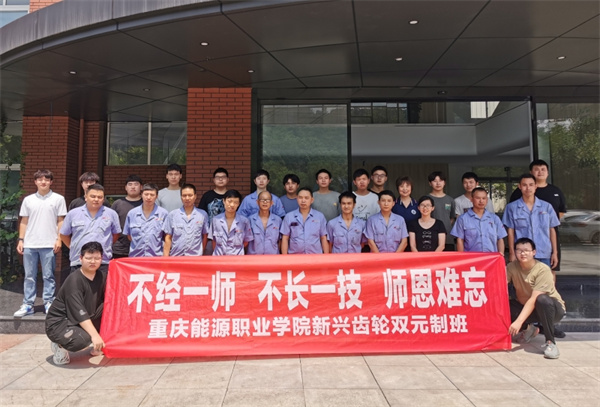

2021年,学校与重庆新兴齿轮有限公司共建“双元制”合作,蒋玲首次带学生踏进了轰鸣的车间。刺鼻的机油味在空气中弥漫,队伍里传来小声的咳嗽声和抱怨。蒋玲突然停下脚步,指向一位正在检修的老师傅:“看那双手!真本事都是在这样的‘战场’练出来的!”她的声音穿透机器的轰鸣:“这里,才是你们真正的练兵场。”

从此,蒋玲把自己“钉”在了产教融合的第一线。学生王小翔更换工装操作超时,她不仅协调企业师傅开展手把手特训,更创新性地将作业时间从90分钟锐减至20分钟。面对何元东负责产线居高不下的废品率,她带着学生和企业技术骨干组成攻关小组,连续72小时蹲守测量,通过布局优化提升了良品率。

如今,车间荣誉墙上“优秀实习生”的榜单,已被双元制班的学生们占去了大半壁江山。那些曾经抱怨机油味的学生,现在个个都能骄傲地伸出布满老茧的双手——这是他们最珍贵的“职业勋章”。

照亮人生的长明灯

十五载春风化雨,蒋玲的“育人成绩单”上星光闪耀:刘前将独创的故障排除“三步法”铭刻在军工企业的每一个工具箱上;王桢用大赛练就的沉着冷静,在千钧一发的竞标现场力挽狂澜;更有无数学生在市级、国家级技能舞台上崭露头角。但她最珍视的,始终是那条来自学生家长的朴素评价:“孩子眼里有光了。”

在重庆智能制造的时代浪潮中,这位女教师正用最质朴的姿态演绎着职教人的匠心——她不是知识的搬运工,而是用车间为纸、机油为墨,为学生点燃职业梦想的造梦者。正如她常说:“真正的教育,是让每颗星星都找到属于自己的轨道,让无数道微光汇聚成点亮中国智造的璀璨星河。”